【高校生向け】「頑張りすぎていない?」

― 山﨑先生が読んだ『休息する技術』からのメッセージ ―

最近、脳神経外科医・菅原道仁先生の『休息する技術』を読みました。

この本を読んで感じたのは、「休むことも努力のうち」ということ。

頑張り続けることは素晴らしいけれど、“正しい休み方”を知らないと、努力が実らないのです。

◆ 疲れには3種類ある

菅原先生は、疲れを3つに分類しています。

「疲れは『自律神経の疲れ』『心の疲れ』『体の疲れ』の3種類に分けられる」

勉強が思うように進まないとき、ただ「やる気がない」と決めつけていませんか?

もしかしたらそれは「脳の疲れ」や「心の疲れ」かもしれません。

テストや模試のプレッシャー、スマホでの情報過多、睡眠不足…。

現代の高校生は、体よりも脳のほうが疲れやすいんです。

◆ 「休む=何もしない」ではない

本書にはこんな言葉があります。

「正しい休息とは、脳の疲れをとること」

「勉強に疲れたからスマホで動画を見よう」「SNSでちょっと息抜き」

――これ、一見“休んでいる”ようで、実は脳は休めていません。

SNSや動画アプリは、次々と情報が入ってくるため、

脳は“休息”ではなく“興奮状態”になります。

つまり、スマホを見ながら休むのは「パッシブレスト(消極的休息)」どころか、**“脳を酷使する休み方”**なんです。

◆ 「アクティブレスト」で頭をクリアに

ではどう休めばいいのか?

それが「アクティブレスト(積極的休息)」です。

「現代人は脳を使う機会が格段に増えており、パッシブレストだけでは疲れが取れない」

たとえばこんなことが効果的です:

- 軽いストレッチや散歩をする

- 1分だけ深呼吸や瞑想をする

- 音楽を聴きながら目を閉じる

これだけで、脳の働きはリセットされます。

実際、私も授業や面談の合間に5分ほど歩くだけで、頭がスッキリして次の仕事に集中できることを実感しています。

◆ 勉強も「リズム」が大事

集中力の限界は約50分。

ずっと勉強し続けても、疲れた脳では吸収率が落ちていきます。

「人間の集中力は14分を3セット繰り返すと限界を迎える」

だから、勉強の途中で意識的に小休憩を入れることが大切です。

50分勉強したら10分休む、1時間ごとに体を動かす。

この“リズム”を作ることが、効率を上げる最大のコツです。

◆ スマホとの付き合い方を見直そう

夜、布団の中でスマホをいじっていませんか?

スマホの強い光は、脳に「まだ昼間だ」と錯覚させ、睡眠の質を下げてしまいます。

つまり、**「寝ているのに疲れが取れない」**状態をつくってしまうのです。

寝る30分前からはスマホを置いて、

軽くストレッチをしたり、目を閉じて深呼吸をしたりしてみてください。

それだけで翌朝の集中力が全く違います。

◆ 山﨑先生からのアドバイス

この本を読んで改めて感じたのは、

「休むことに罪悪感を持つ必要はない」ということです。

「頑張る」だけでは成果は出ません。

頑張る → 休む → 回復する → また頑張る

この循環を意識してこそ、成績も心も安定します。

スマホやSNSに休息を奪われるのではなく、

自分で“リセットする時間”をつくること。

それが、これからの受験期を乗り切る最大の「技術」だと感じています。

📘 参考文献

菅原道仁『休息する技術 ― 働きすぎで休むのが下手な人のための』

LINE友だち追加をお願いします!

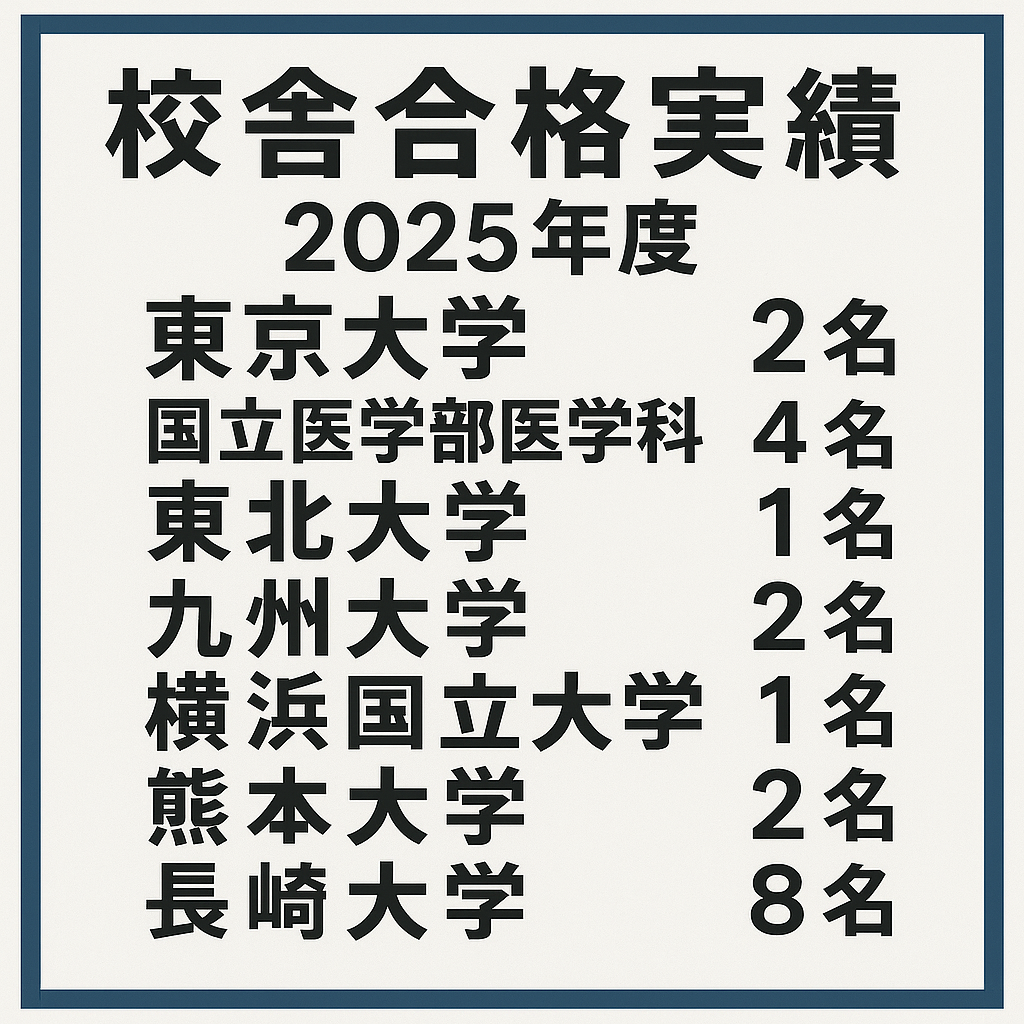

東進諫早駅前校では、大学受験を目指すお子様向けの情報などを定期的に発信しています。